「當我們讓動物在繪本裡流淚、微笑,孩子們就產生同理心——牠們和我們一樣,會痛、會怕、會愛。」8月14日晚間,美國維吉尼亞大學宗教研究學系賀耐嫻教授(Natasha Heller)在靜思精舍人文講堂,以一本小小的慈濟繪本《我愛蔬果,我愛地球》,揭開了慈濟兒童文學的深層智慧。

賀教授與慈濟的緣分可追溯至1996年,當時她來臺學習中文,在慈濟文化中心擔任翻譯志工,也曾到花蓮慈濟醫院服務。近三十年後,這位昔日的年輕志工已成為深研佛教文學的學者,她來到精舍與大家一起分享她今(2025)年1月出版的新書《Literature for Little Bodhisattvas》(小菩薩的文學)的其中一小部分內容,解析慈濟如何透過繪本,在孩子心中播下環保與慈悲的種子。

一本被忽視的繪本,一個改變世界的起點

「你們知道嗎?《我愛蔬果,我愛地球》在美國所有研究圖書館的聯合目錄WorldCat中,沒有任何一間圖書館收藏。」賀教授展示查詢結果時,語氣中帶著惋惜。這個發現反映出學術界長期忽視兒童佛教文學的現實——學者們研究經典、探討哲學,卻很少注意到這些為孩子創作的「小書」。

事實上,繪本常是精心製作的成品,不只是透過圖片和文字兩者以各種方式互動,還要兼顧雙重讀者群:看不懂文字的小小孩,以及為小小孩朗讀的成人。因此,賀教授認為這些繪本的影響力可能超乎想像。她引用金鼎獎童書作家幸佳慧的話:「科學研究論文可能只有幾百人閱讀,但一本好的繪本卻能影響千千萬萬的家庭。」這正是她決定深入研究慈濟繪本的原因。

《我愛蔬果,我愛地球》是一本造型特殊的硬頁書(board book),封面就是一個小女孩的形狀。「這個設計並非偶然,」賀教授解釋,「當孩子拿起這本書,他們實際上是在『擁抱』一個和自己一樣的小朋友,這種具象化的設計讓閱讀變成一種身體經驗。」

動物為什麼會哭?繪本中的同理心教育

翻開繪本,賀教授指著一幅插圖——一群雞正在哭泣,因為同伴被一隻手抓走了。「雞真的會流淚嗎?當然不會。但透過這種擬人化的表現,孩子們能夠理解分離的痛苦、失去的恐懼。」

這種動物擬人化(anthropomorphism)正是賀教授分析的第一個關鍵策略。她舉例說明:繪本中的小豬戴著派對帽、熊穿著花環、兔子雙手合十回應小男孩的敬禮。這些看似簡單的圖像,實際上在傳達深刻的訊息——動物和人類共享情感、值得尊重。

「這讓我想起印順導師的話,」慈濟大學宗教與人文研究所戴愛蓮教授(Elise Anne DeVido)在與談時補充,「『以自己的心情,推度別人(一切眾生)的心情』,這種『自通之法』正是培養慈悲心的基礎。」戴教授指出,這種透過動物故事培養同理心的傳統,可以追溯到蓮池大師的《戒殺放生文圖說》和豐子愷的《護生畫集》。

當科學遇見慈悲:知識如何轉化為行動

繪本中出現了「二氧化碳」、「甲烷」、「傳染病」等科學術語,這對一本給幼兒的硬頁書來說相當罕見。賀教授認為,這正是慈濟繪本的第二個特色——科學語言的運用。

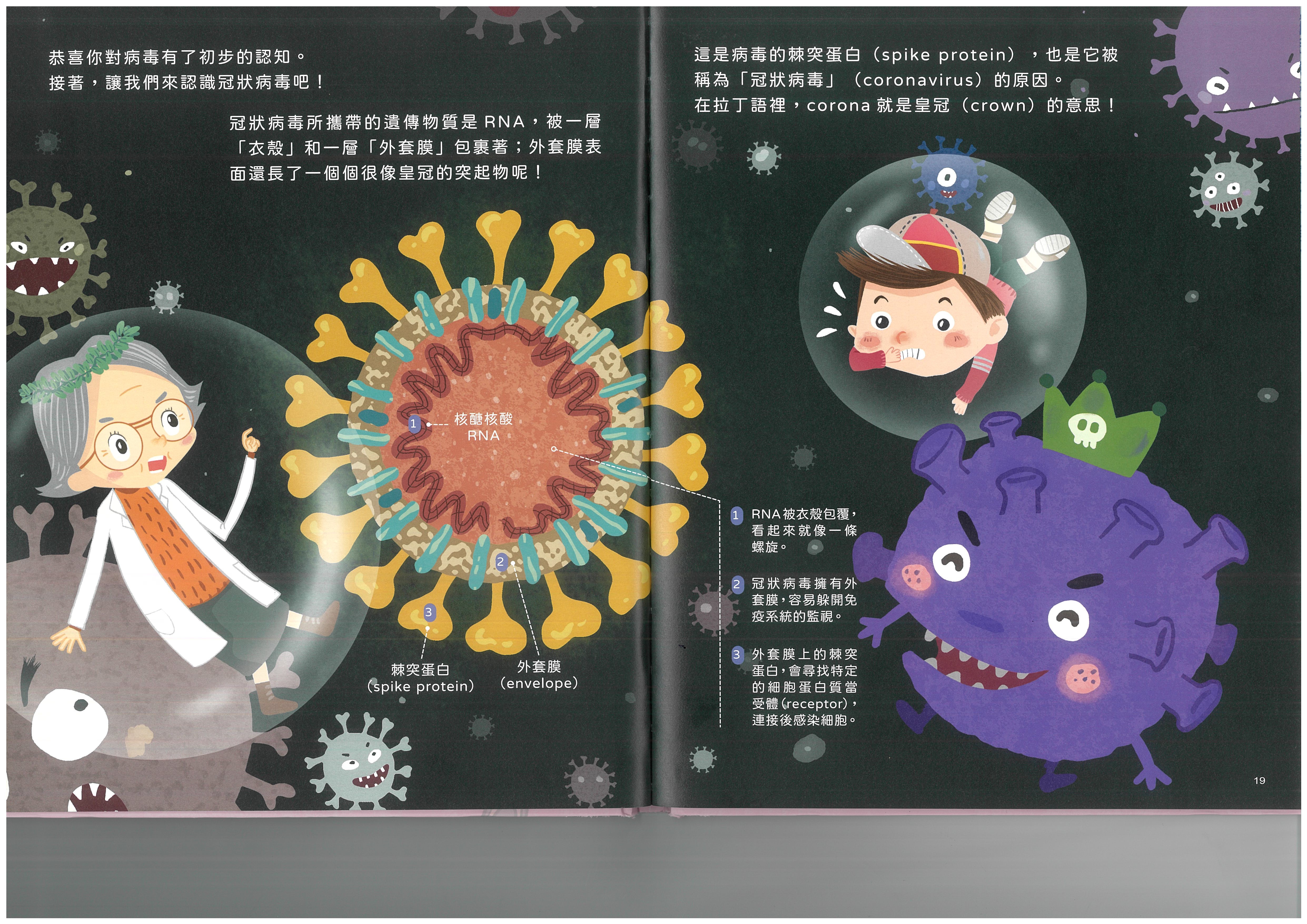

她以2020年出版的《新冠病毒大解密》為例,這本由慈濟大學校長劉怡均提供文字內容的繪本,不僅解釋了病毒的構造、傳播途徑,還說明了人類破壞自然環境如何增加疫病風險。「作者特意將病毒畫得很可愛,因為『天地萬物本來就相依相存』,如果人類能尊重其他物種的生命,病毒與我們敵對的機會就會減少。」

臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所葉欣誠教授對此深有感觸:「我們發現,在環境教育中,知識是背景,但真正驅動行動的是態度和意識。」他分享了一個有趣的研究發現:「根據調查,大學裡對環境保護最積極的,往往是文組的女學生,而不是理工科系的學生。懂得越多,有時反而做得越少。」

小志工的大願力:孩子如何成為改變的力量

繪本中最動人的部分,是真實的兒童證詞。《我愛蔬果,我愛地球》中,五歲的小志工說:「植物被摘了還能再長,但動物死了就要重新投胎。」九歲的孩子說:「動物是我們的朋友,為了一餐就讓牠們被殺,太不人道了。」

賀教授特別注意到繪本中孩子們穿著藍白色的慈濟制服。「這不只是服裝,而是身分認同的標誌。當孩子穿上這套衣服,他們不再只是被動的學習者,而是『小志工』——能夠影響他人、改變世界的行動者。」

這正是賀教授分析的第三個策略:將兒童呈現為推動宗教信念的主體(religious agents)。證嚴上人曾說:「小朋友也能做菩薩。」這句話在繪本中具體呈現——孩子們不僅自己吃素,還能說服家人、影響同學。

同理心+知識=行動:一個簡單卻深刻的公式

「同理心+知識=行動」——賀教授用這個公式總結她的研究發現。當孩子透過可愛的動物形象產生同理心,再加上科學知識的支撐,就能轉化為具體的環保行動。

葉欣誠教授補充道:「這正符合環境教育的三階段理論:知識、態度、行動。但最關鍵的是『希望感』(hopefulness)。如果只告訴孩子地球暖化的可怕,他們可能會感到無力;但如果讓他們知道『我吃素就有機會救地球』,這種正向的力量才能驅動改變。」

會場上,慈濟基金會宗教處環保推展組的同仁陳哲霖提出了實務工作的困境:「我們到全國培訓環保講師,大家都能理解知識,但從理解到行動還有一段距離。即使有行動,要感動更多人參與行動更是困難。」

賀教授坦承這是個難題,她沒有具體的答案,但認為兒童文學可以帶來長期改變的可能:「改變成年人很困難,但如果從小培養,這種價值觀會成為生命的一部分。這是一種世代的轉變,需要時間,但影響更深遠。」

不只是臺灣經驗:全球視野下的慈濟特色

戴愛蓮教授在與談中提出了重要的歷史脈絡。她指出,慈濟並非憑空創造這些教育方法:「素食主義結合科學論述,早在20世紀初就開始了。豐子愷、印光大師、呂碧城、弘一大師等人都曾以健康和動物福利的角度推廣素食。」

但她強調,慈濟的獨特貢獻在於環境保護的全球視野:「豐子愷沒有談環境科學與氣候變遷,他談的是護生。但證嚴上人的視野是由最新的科學發展、網路科技和全球環境運動所形塑的。這種將佛教慈悲、科學知識與地球永續結合的方式,確實是慈濟的創新。」

戴教授特別提到慈濟的教育體系:「慈濟有從幼稚園到大學的完整教育系統。相較於其他佛教團體,慈濟更強調『將孩子培養為傳遞信念的主體』。這不只是NGO的慈善工作,而是佛教社會運動——每個人都能成為『人間菩薩』。」

她也點出一個有趣的觀察:「慈濟稱志工為『志工』而非『義工』,這個『志』字代表的是志業——不只是自願服務,而是承擔使命。當孩子穿上藍白制服成為『小志工』,他們不只在做好事,而是在實踐慈濟的四大志業。」

從「可愛」到「慈悲」:美學如何承載倫理

討論中,一個有趣的話題浮現:為什麼要把動物畫得這麼可愛?

賀教授引用了動物行為學家康拉德·洛倫茨(Konrad Lorenz)的研究:「大頭、大眼睛、圓臉——這些『幼態特徵』(Kindchenschema)會激發人類的保護欲。這是演化的結果,原本是為了讓成人照顧無助的嬰兒。」

「但在佛教脈絡中,」戴教授補充,「這不只是生物本能,而是『同體大悲』的體現。當我們看到可愛的動物,產生的不只是『喜歡』,而是認識到眾生平等、皆有佛性。」

葉教授從永續發展的角度提供了另一種詮釋:「具象化(materialization)對兒童特別重要。蔬菜是真實的、動物是真實的,當孩子接觸真實的事物,他們的感受和回應也是真實的。抽象的概念他們可能不懂,但一隻哭泣的小雞,他們立刻能理解。」

未來的挑戰:如何讓更多人採取行動?

講座尾聲,慈濟基金會執行長辦公室主任王運敬提問:「為什麼態度比知識更能影響行動?」

葉教授回答:「根據研究,態度與行動的相關性非常強,但知識有時呈現負相關。有些人覺得『我都知道了』,反而不想做。最積極的往往是那些被情感觸動的人,而不是最懂的人。」

賀教授補充:「這正是繪本的價值。它不是在教授知識,而是在培養情感連結。當孩子抱著小女孩形狀的書,看著會哭的動物,他們建立的是情感關係,不只是認知理解。」

播種未來:一本繪本能改變世界嗎?

這場講座揭示了一個常被忽視的真理:改變世界的觸發點,不是高深的理論或複雜的論文,而是一本能觸動心靈的繪本。賀教授分享了一個澳洲的研究發現:「當參與環保運動的成年人被問到童年最喜愛的讀物時,他們更常提到的是關於自然的虛構故事,而非科學書籍。這顯示想像力在形塑環保世界觀上的重要性。」這個研究證實了看似簡單的童書,可能比學術著作對人的一生產生更深遠的影響。

正如賀教授在結語中所說:「我們研究這些繪本,不是因為它們是次要的兒童讀物,而是因為它們可能是最重要的佛教文學。它們在孩子心中種下的種子,將在未來開花結果。」