社區故事

- 細節

- 作者 何書葶

- 分類: 社區故事

- 點擊數: 147

- 報導地點: 大甲

大甲媽祖遶境活動,每年總是吸引眾多人參與,花壇鄉中庄村福安宮,是信徒休息歇腳的一個據點。

4月11日一大清早,慈濟志工把握機會,前來宣導環保回收與造血幹細胞捐贈。眾多追隨遶境的信徒,絡繹不絕的湧入。 福安宮前廣場和周邊道路,人聲鼎沸。

素食結緣

福安宮素食團的蔡佳昇主廚,使用原食物料理。天然無添加是蔡佳昇料理的原則,所以每一道菜都是既健康又營養。

今年(2025)是蔡佳昇第二十八年為信徒提供素食餐點。當年,因沒有人提供素食料理,得知蔡佳昇能勝任,便邀約他來為信徒服務。

烹飪現場蔡佳昇準備五百斤苦瓜、四百斤高麗菜、四百斤麵條……要備辦上萬份的餐食,他帶領四、五十位志工,從洗菜、切菜、炸、炒……每一個人各司其職,上菜速度是快速又俐落。

「看到大家吃素,能吃得這麼開心,這樣就夠了。」蔡佳昇拿著鍋鏟用力翻拌鍋中的滷苦瓜,用手擦拭著高溫下的汗水笑著說道。

環保回收

美味的餐點,吸引信徒大排長龍。然而大家使用過的餐具都未曾分類,全部丟成一袋,造成清潔隊的困擾。

去年(2024)蔡佳昇邀約慈濟志工一起共襄盛舉。今年(2025)慈濟秀水區志工於用餐區及周邊,設立資源回收點,讓民眾、香客將用過的餐盒、塑膠杯、飲料罐等,分類回收。

每個分類區皆擺放著分類的籃子,將紙杯、吸管、鐵罐、鋁罐、保特瓶等,前方的籃子再貼上醒目的海報。

一位阿媽很著急的問志工:「我手機上電話按鍵打不出去啦!」

志工左看看!右瞧瞧,協助阿媽撥通電話與家人報平安。電話一接通,阿媽臉上露出好高興的表情,直說:「有你們真好。」

源頭清淨

使用後的一次性餐具,慈濟志工先清理碗內殘渣、廚餘,再用洗碗精刷洗,清水沖洗。

二位七十幾歲的花壇區志工林美花、許素蓁負責刷洗紙杯內殘留的油漬。先將有殘留食物的紙杯做初步廚餘清理,再將紙杯放入肥皂水中刷一圈,之後瀝乾在後方地板的籃子裏,水也從清澈轉為汙濁。

不一會兒刷好的紙杯愈疊愈高,像一座座的小山。

「這是我連續第三天不間斷做志工。」許素蓁說:「前兩天協助做粿,備料、粿葉清洗,是做粿的志工。今天不停歇,再前來做環保志工。」

林美花說:「我也是環保志工,有家人的支持,能前來付出時間,我自己也很歡喜。」

而負責人員安排與流程規劃的花壇區志工杜玉英,除了要拿著菜瓜布洗碗,還會教導信徒認識可回收與不可回收的物品。

雖然整天都需頂著高溫,但杜玉英表示,這樣整理過的回收,才是真正的回收,可以直接進入回收廠,不是丟成一堆讓人看了頭痛的回收。

邀約建檔

志工準備茶水、水果與會眾結善緣,更把握機會,宣導造血幹細胞捐贈,掃描QRcode填寫資料建檔,並發布到群組邀約親朋好友一起加入助人行列。

家住新竹的盧小姐,跟著從大甲出發,要完成九天八夜的遶境行程,途中累了有時會坐車。她說罹癌已經六年了,身體漸漸康復,這是第二年參加遶境,覺得是跟著媽祖出來玩,希望以後可以自己走完全程。

盧小姐雖然無法捐贈,但是她很樂意掃瞄並發布到親朋好友群組,讓更多人知道並邀約大家建檔。

一位小姐拿出自備的杯子,取用志工準備的仙草茶,她說因為媽媽是慈濟志工,所以自備環保餐具已經成為習慣,自己帶碗筷要清洗確實有些不便,但是已經養成習慣,一點點的不方便其實也還好。

從早上八點到下午五點,一整天的宣導與回收,六十位慈濟志工輪流補位,秉持一分信念,相信人人有愛,點滴付出,讓我們的世界更美好。

- 細節

- 作者 何書葶

- 分類: 社區故事

- 點擊數: 233

- 報導地點: 臺北

4月6日汐止聯絡處舉辦委員慈誠與培訓志工的半日精進,百位志工雲集汐止靜思堂,一同共修精進蘊道心,也以傳法健身的口誦經律做健身運動。

佛法中,不懈不退,是為精進,是菩薩修行六度之一,亦是正道之一;六度 以精進為主,無論力行實踐布施、持戒、忍辱、禪定、智慧,都是在對治人性的慳貪、毁犯、瞋恚、懈怠、散亂及愚痴。4月6日汐止聯絡處舉辦委員慈誠與培訓志工的半日精進,共有一百二十五位志工雲集汐止靜思堂,一同共修精進蘊道心。

課程規劃從上午六點半開始進行,有「志工早會、菩提心要-證嚴上人開示、禮拜《法華經序》、恭讀甘露法語、會務報告、社區報導、唱頌梵唄、慶生、傳法健身」及恢復以往舉辦與組隊員共識的月會分組討論。

四月幸福月 把握耕福田

引領與會志工淨心、靜心唱頌佛號的司儀鄧永誠引言精進要義,並祝福在唱誦佛經時,定能滿心歡喜,上達諸佛天聽;接著開啟精進共修序幕和引領禮拜《法華經序》。

司儀鄧永誠再引述上人甘露法語與眾共勉「想做些什麼只不動還是『空』;真正想了且用心認真做,就能成真,是『妙有』。平安的人要幫助不平安的人,3月28日緬甸大地震已造成慘重傷亡,慈濟已備妥物資,並透過多方管道,將救援物資送達重災區,現在我們一起為緬甸、泰國震災祈禱及募心募愛的向我們的會員和向親朋好友邀募人人的愛心,為緬泰災民盡一份心力。」

精進活動加入慈濟各會務報告與組隊員共識的月會討論,主要讓志工能從中多了解慈濟的會務推動與脈絡,和把握當下報名耕福田。和氣組長顏桂蘭與眾說明「慈濟醫院院慶_二十有成,愛在北慈、2025年靜思語暨李屏賓攝影展導覽志工排班、中正紀念堂區塊與彩排時間和需求人數、【綠能行動愛地球x蔬食無痕家庭日】在大安森林公園、慈濟年長志工居家安全關懷計畫……」

顏桂蘭說:「四月是幸福月,大家要把握耕福田的機會。四天清明連假,大家踴躍出席,感受到熱忱與精進。」於分組會議,桂蘭邀約志工們一起祝福和氣隊長嚴裕榮在上星期開刀手術,住進加護病房,至今仍未轉進普痛病房,期藉由大家的祝福力量,讓隊長早日康復,回歸組隊的帶領花蓮朝山和五月浴佛。

人人齊聲祝福錄製短影傳給嚴裕榮「祝福嚴師兄早日康復,我們都愛您喔!祈求星期一(4/7日)轉進一般病房,愈來愈康復、愈健康,我們等您歸隊帶領。」好有愛的祝福,祝福的力量大。

行走安全 裝設安全扶手

接著布達上人關心法親長者在住家行走的生活安全,指示志工要全面走入各法親家人與環保志工的家,家訪關懷裝設安全扶手,以利行走起身的安全,並叮嚀鼓勵有需要的志工,提出申請,不要擔心會造成慈濟基金會的負擔,這是上人交代的重要事,也是基金會照顧服務志工的方式之一,無需顧慮費用問題。

顏桂蘭再分享「富有愛心店」的邀約及未來計畫。從去年(2024年)的一百多家愛心店,到今年三月已增加到三百多家了,是倍數成長,桂蘭期許未來能再有更多志工加入,一起走入各街頭巷弄,邀約更多商家加入共善行列。

精勤募集邀約商家加入共善行列的培訓志工楊素蓮在資深志工洪玉蕊的陪同帶領,從去年募集至今已有六十餘家商店,另上班族的蘇琴淑,除了利用休假日勤走商家邀募,她也在下班坐公車時,努力尋求新商家,她發現汐止路上可再募集的新路線,趕緊的與組隊志工通報分享和做規劃邀約日期。志工時時將心念放在做慈濟,應證精進日之意涵。

陳秀敏也分享邀約「富有愛心店」與商家的互動和老闆邀約拍照及主動加入做慈濟會員,要志工每月到店家收功德款給上人、給慈濟去助人。顏桂蘭隨即鼓勵與會志工,加入推動邀募,她說:「嘴開,緣就來(臺語)。去年一開始我也很害怕,不敢邀約,但踏出第一步後,膽量就增強了,因為我們是在邀約大家一起做好事,共善助人。日後若有人不敢邀募,我樂意陪同指導。讓我們攜手共同擴大『富有愛心店』的網絡,讓社會處處都充滿愛與善。」

初次承擔活動布達訊息的翁之力說:「大家勇於承擔各勤務,就是給我最大的鼓勵與支持。」

「傳法健身」伸展熱身操

法髓相伴「傳法健身」熱身操,司儀引領大家跟著螢幕播放健身示範帶,口誦《無量義經・德行品》經文,依照順序慢慢彎、深蹲、握拳轉手腕、手掌打開,換手再作一次、兩手一起轉,頭轉搖動再將身軀左右伸展……」志工們依序地做身體各部位的伸展律動。

司儀詢問大家是否感覺身體輕柔暖和起來,並建議鼓勵回家後,到YouTube搜尋「傳法健身」,觀看二十七分鐘的完整教學影片,每天口誦經文及運動,保持健康做慈濟,也讓法注入心腦。

接著是二、三、四月壽星的慶生活動,汐止大家長楊清富祝福每位壽星,並致贈結緣禮。合心關懷吳春榮說:「願眾人未來更加美好、在菩薩道上精勤精進,法喜充滿,家庭平安吉祥。以及期望下個月的精進日,師兄參與人數能超越師姊。汐止聯絡處成立一開始,是師兄多於師姊,與善競爭。」

去年從花蓮靜思精舍主堂打掃完回到汐止,站在人行道上等先生來接時,被一位約莫六十歲男性騎機車撞上,造成左腿與手指骨折,經休養數月後,已能一跛一跛行走的志工廖秀蘭,把握精進日充實自我,她說:「收到慶生祝福了,現在可稍行走路。我每天都跟身體祝福的跟它說互相合作,要趕快好起來,再一些時日休養,就可回來做環保了。今日很高興,法喜充滿。」

汐止大家長楊清富祝福勉勵志工們:「廣集力量,共同努力,師兄師姊同心共行,讓汐止聯絡處邁向更美好的未來。」

- 細節

- 作者 何書葶

- 分類: 社區故事

- 點擊數: 130

- 報導地點: 桃園

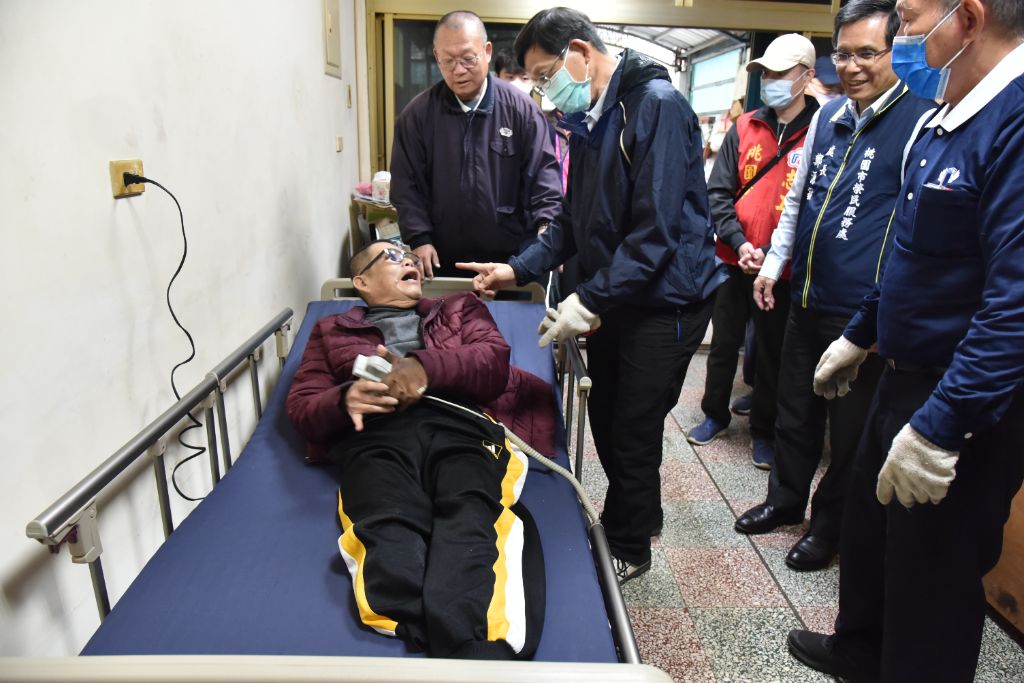

「很開心吧?」慈濟志工溫素蕊問。

收到電動床的戴先生一旁連連點頭,深表贊同,而臉上的笑容更是溢於言表。

乍暖還寒、春寒料峭的四月二日早晨,細雨綿綿,桃園區慈濟志工來為行動不便的戴先生送上電動床。春雨潤物,萬物復甦,沉滯之氣能驅散,一如輔具助人,使其生活便利,身心調和,有益健康,生氣蓬勃!

輔具平台醫療床 活動自在心歡喜

六十多歲的戴先生是一位退伍的士官長,他因為糖尿病截肢,長期行動不便,一星期還要洗腎三天,無法工作,平日由八十多歲高齡的母親照顧,榮民服務處得知他的狀況後,除給予協助外,也向慈濟基金會桃園輔具平台申請了醫療病床。

醫療病床送到時,退輔會志工與慈濟志工一行人一同幫忙慈濟的洪瑞棟師兄將電動床搬下車,並協助安置完成,「電動的(遙控)給你,你自己操作,這邊頭太高,這邊身體會滑下去,你就是要用這個把腳抬高把它抵住……這樣操作,這樣再給他起來……」洪瑞棟師兄教著電動床的操作與使用方式。

「沒問題!沒問題!」戴先躺上舒適的醫療床上,又坐起來活動,接著說:「之前我沒辦法走到外面去,我都待在裡面,我感謝……」他一邊回應著志工,又一邊試著從床上移動到固定的椅子上,在移動到輪椅上,見他活動變得方便自在,在場的所有人都跟他一樣感到歡喜。

合作共善 義舉暖人間

桃園市榮民服務處處長鄭源敏分享:「我們輔導會和慈濟基金會,有一個合作共善的計畫,所以我們有一些困難的地方,就會透過這個計畫,來請慈濟基金會來申請,所以我特別透過,桃園分會輔具平台的申請,請求慈濟基金會,桃園分會來支援這個案子。」他也特地致贈感謝狀,感恩慈濟的善行,他們也得到過十多次慈濟的幫助,真的非常感恩慈濟。

慈濟桃園區負責輔具的窗口志工彭振維也分享:「自己曾經做過小小的統計,回收的輪椅大概一百張裡,有七張來自退輔會或榮民們,我們之所以會有這麼多的輔具的原因是來自於環保站,來自於各位的愛心,慈濟基金會秉持把愛推動到社區的一個理念,無緣大慈、同體大悲,最主要的,我們還是以慈善跟急難為主。」

慈濟基金會桃園分會輔具平台是從2018年成立,將各界捐贈及環保回收的輔具整理維修、消毒回收再利用,然後把輔具提供給需要的長者、身心障礙、貧困的民眾或家庭。

慈濟志工溫素蕊說:「我們把輔具送過來,我覺得非常好,就是案主他有一個,很好活動的功能,然後再來就是減輕他媽媽的負擔,那這個當中,我們看到剛剛,也讓他裝好以後去使用,他非常開心。」

溫素蕊也分享慈濟還有「安穩家園、美善社區」專案,簡稱的「安美專案」,是跟社區村、里結合,以預防性的方式,為長輩改善居家環境,減少意外發生。比如裝置安全扶手、無障礙坡道、止滑措施、照明改善、蹲式馬桶改成坐式馬桶、浴缸拆除等,輔助長輩的行動上的安全。希望長者生活空間改善後,居住品質可以更好,晚年的生活更加健康自在。

而慈濟輔具平台為需要的人提供所需要的輔具,讓其生活更安全與機能更好。邀約大家一同共善,守護社區一起來。

- 細節

- 作者 潘俞臻

- 分類: 社區故事

- 點擊數: 130

- 報導地點: 桃園

法親之間,沒有血緣關係,卻最為珍貴。上人慈示:「俗親是一生一世,法親是生生世世,法親關懷很重要,透過法親關懷,能讓久未出勤的法親再續法緣。」

法親關懷在日常 關懷陪伴拉感情

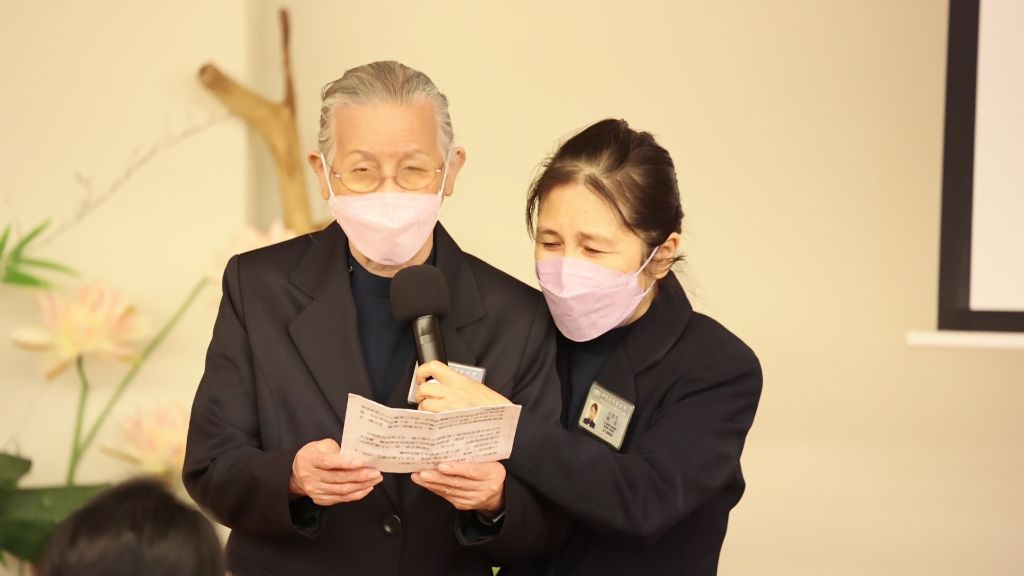

馬來西亞四合一 幹部,共兩百零二人,再次來臺取經。3月13至14日在桃園八德靜思堂,展開兩天的精進研習。而法親關懷,是慈濟推動三大專案之一,桃園邀請八德和中壢兩個組隊,與大家分享,如何扮演有溫度的法親關懷。

一開始,慈濟志工石美英帶動分享,2006年冬之卷,上人開示,只要踏入慈濟宗門就是法親。所以法親應是互相扶持,互相關心。這分感情很珍貴,而且是一種清淨之愛。當法親一旦自己碰到困難的時候,要怎麼辦?組隊就要做一個互相關心與關懷。傳遞祝福與鼓勵,成為對方心靈上一種依靠,度過人生難關。

她接著表示,法親彼此之間,要互相拉攏感情,所以平常就要關懷,不是因某個法親身體不舒服或有事才去拜訪;或有時打電話問候,電話若一直沒接,更要前去了解,為何沒接電話,是不是發生什麼事等。

另有些慈濟家人受證後,沒出來參加活動,她關切提醒大家,「這時候也要給予關心,或資深菩薩因年紀大、或身體出狀況等,我們更要及時去關心。」最後,她提及長者法親關懷,組隊以恆常的愛,去互動、去關心,送上祝福禮表達上人的關心,安美專案也是希望讓長者生活更安穩更舒適。

法親是寶 陪伴關懷溫暖人心

法親關懷經驗傳承,代表八德組隊的慈濟志工王宜文表示,她受證好一段時間,都是承擔功能幹事,這次是第一次承擔協力長,所以她還要多學習,「我們協力,超過七十五歲以上的長者法親有八位,剛承擔時,心想怎麼跟法親互動,因她們年紀很大,但很感恩大家身體健康又精進。」

有心就不難,她耐心關懷與陪伴,帶著她們勤耕福田,也邀約每周加入線上品書會聞法,及所有勤務都盡量邀約,她和蔡明昂,就負責接送法親,「如每周一上長照課,會在每次接送過程中,更了解法親們,所以透過真心關懷中,參與她們的生命和生活,如有位法親一上車跟我說,『我最近腰很痛。』我就知道待會做福田,不要讓她拖地,且要持續關心。」

謹記法親多關照,王宜文分享另一位陳春妹師姊,「社區因有法親,讓她覺得不孤單,偶爾她會利用先生外出,把握因緣,要我們載她去做福田,當一上車,歡喜之心溢於言表,真正感受到上人開示:『法親相互關懷與扶持,是一分很珍貴的清淨之愛。』」

承擔協力組長,王宜文更能感受上人的殷切叮嚀。當得知陳春妹住安養機構,她即刻和師姊們去探望,而知道她喜歡閱讀,所以每次去關懷,除帶點心也會帶上人著作給她看,因陳春妹跟她說,上人法語是她的精神糧食,時時滋養心靈。

付出得歡喜,王宜文表示,與其說她在關懷法親,其實是法親們在關懷愛護她,「上人說,『「法親比血親更重要,遠親不如近鄰,法親就是近鄰。』看到春妹師姊想做慈濟,卻被關在家裡,心裡的苦,只能向我們傾訴,我們是她的依靠。」

深知每位法親都是上人的寶,王宜文希望法親關懷,落實在日常生活中,將關心化為實際行動,「因長者最需要的就是關心,一通電話、一個問候、一個拜訪、一個幫助、一個擁抱,都會溫暖激勵人心,這就是愛的力量。」

七旬長者勇擔組長 將心比心伴法親

今年七十七歲的慈濟志工江瓊瑤,承擔協力組長邁入第六年,組內有二十多位師姊,但一半以上都是年長者,而擔任組長的她,還是最年長的一位。

但她精進勇於承擔,陪伴法親盡心盡力,這次雪隆家人取經,她與大家分享,陪伴幾位法親之愛的經歷,「何智美師姊獨居,一年中做了兩次肝癌手術,有一天打電話關懷,她說,『心跳一百多下,很不舒服。』我趕快聯絡師兄,開車陪她就醫,讓她感受到如家人般溫暖,現在恢復良好。」

看著事先備好的手稿,江瓊瑤繼續分享,一位劉瑞清師姊,「她幾年前自北區回歸八德,本身罹患口腔癌,又要照顧一家老小,非常辛苦。而她先生往生時,打電話給我,馬上衝去她家陪伴,及聯絡組隊趕往助念,之後持續關懷陪伴,現在只要她體力允許,都會參與勤務。」

關懷在即時,她關懷法親將心比心,接著她分享一對同修張慈運師姊與張濟智師兄,「之前我在臺北慈院做醫療志工,意外發現慈運師姊手受傷住院,我自己也是長者,知道骨頭受傷很痛,且恢復不易,所以持續給予關懷至康復。」

而另一位志工陳姿格,是她多年老鄰居,所以不時給予關懷,「先生往生後,她很落寞孤單,我自己在幾年前,也遭遇喪夫之痛,那種心靈空掉的感覺,我能感同身受。而擔心她個性內向,會憂鬱走不出來,就常邀請她出來做志工,讓她生活有重心有寄託。」

陪伴,契而不捨,江瓊瑤看到陳姿格在付出中,感受到法喜與法親之愛,她很感動說,「雖然她已七十多歲,仍勇敢報名見習及培訓,順利在2023年受證為慈濟委員。」

江瓊瑤做慈濟,意志堅定,她很感恩上人給她承擔與學習的機會,「我也是長者,更能體會長者的心,我會繼續關懷陪伴法親,讓上人放心。」

法親支持法親 用愛與毅力關懷

承擔和氣組長的徐素珍,在陪伴法親也是盡心盡力,她與大家分享一位李合珠師姊,今年七十三歲,是一位退休老師,未婚,為人謙虛,經常在中壢園區環保站做環保,與侄子同住,因大哥、大嫂已往生。

有一天,她因為跌倒手骨折,精神有些恍惚,侄子因要上班無法照顧,就將她送到安養機構。徐素珍與組隊得知她住安養機構,趕緊去探望。知道她喜歡閱讀,且說上人的法語是她的精神糧食,所以每次去關懷,除帶點心也會帶上人的著作。

法親如家人,徐素珍接著分享另一位英華師姊,她在組隊承擔勤務,一直很精進,不管是諮詢、香積與福田等,但自從師兄往生後,心情常不好,走不出來,因為獨居,接觸的人不多,因此患了失語及失憶症。

關懷時,看著她常對窗外觀看,眼睛茫茫然,且埋怨自己說不出話,也沒辦法走路,連最愛的慈濟事都無法做了,徐素珍看了很難過,「只能流著眼淚,無語問蒼天,這幾年組隊陪伴關懷,她終於會說一兩句話,但是片段記憶,手腳無法使力,但是有進度,我們會繼續努力陪伴。」

去年發現她進步很多,講話中氣十足,而且口齒清晰,常會坐輪椅去曬太陽與人互動,徐素珍感到很安心,「歲末祝福,組隊代表上人送福慧紅包,當她拿到紅包,得到上人的祝福,感動到流淚,因為大家的愛,現在也可以和大家電話聊天。」

愛的接力,徐素珍接續分享另一位劉張貴師姊,她是跨區關懷,而她因罹患帕金森氏症,又因椎間盤突出,手術後未持續治療,雙腿行動退化,所以也須靠輪椅。她的師兄劉瑞山,也因記憶衰退健忘,一個月至少兩次走丟,曾經從海邊走到山邊,走到外縣市,是警察通報尋回。

為什麼跨區?徐素珍回溯2020年4月,因八德租屋,上下樓梯不便,搬移至中壢住處,組隊接續關懷。而了解她喜歡做環保,搬到中壢後,就詢問附近的環保站。一天,八德陳文枝師姊來電告知,她迷路了,找不到環保站。徐素珍好緊張,衣服也沒換,騎機車沿路尋找。好不容易,她終於在住家附近手機店前找到了,就先帶她到環保站,然後再送她家。

有做就有體會,徐素珍感恩與大家分享,「做慈濟不是用體力熬過來,是用毅力走過來,因為是一家人,所以把法親的心放在內心,拉長情擴大愛。而因為愛,讓法親慈濟菩薩道上走來更輕鬆,所以法親就是支持法親的最大力量。」

法親關懷,拉長情擴大愛,不止於一時,而是要長時間給予關懷,因為法親比俗親還親,人人學做法親的貴人。