社區故事

- 細節

- 作者 葉臻

- 分類: 社區故事

- 點擊數: 101

「孩子的媽媽很開心我們的到來,江小弟每次都會問下禮拜什麼時候還要再去課輔班,如果要請假,也會很難過的跟我們講,這讓我覺得很感動,反而更珍惜。也讓我學到,雖然我的家境雖然普通,但是希望可以像他們一樣知足 ,還可以幫助家裡,這是我覺得今天學到最大收穫。」大學伴韋建峰分享內心感受。

臺南玉井課輔班自9月21日開辦至今剛滿三個月,在這充滿溫馨的聖誕佳節前夕,12月21日舉辦首次聖誕家訪,由臺南慈濟志工、社工、臺南慈濟中學陳天和、顔秀雯及鍾雅慧三位主任與老師,帶領課輔大學伴走入偏鄉。活動分八條動線,遍及玉井、南化、楠西、左鎮等五個區,共六十人參加。家訪接受課輔有二十一位小學伴,每位大學伴還特別戴上喜氣的聖誕帽,還準備客製化聖誕禮物,提前送暖又送愛。

不辭辛勞 發揮愛的能量

「此次最遠的家訪是關山,車程一趟就要花費九十分鐘,山路崎嶇加上沿路有工程在施工,同車有人暈車,唯有經歷才知道小學伴要來一趟課輔是這麼辛苦。」成功大學慈青社指導老師陳岳男分享,也表達感恩之意。有這群大哥哥、大姊姊,每週六撥出時間來陪伴小學伴,他們的爸爸、媽媽、阿公、阿嬤也寄予很大的期盼,希望帶領孩子看見不一樣的世界。

陳岳男老師特別表達:「志工嚴聖賢不忍偏鄉的學童因經濟弱勢、隔代教養、家庭功能不足,加上城鄉差距讓孩子的未來無法翻轉,為課輔班的招生,來回關山五、六趟,只為說服家長同意讓孩子前來。」他說明家長即便答應嚴聖賢了,每週六的課輔時間,還要安排志工來回接送孩子,開班的成立非常的不容易,有你們共同來付出,大家都要珍惜,也提前祝大家聖誕快樂,期末考試順利。

陸續邀請大學伴分享彼此家訪的感受。大學伴羅致論分享送就讀高一的羅同學「高中英文漸進式閱讀100篇」作為聖誕禮物,第一次家訪就像回到阿嬤家有分親切感。因父母忙於工作陪伴時間少,但阿公很注重孩子的教育。

和羅同學的互動會以當朋友、同學相處模式陪伴他學習,「透過家訪更了解他英文不好是沒環境,往後的課輔會和他討論時間管理,並分享自己覺得很好的方法,互相協調調整授課方式,幫助他越來越進步。」也欣慰羅同學的態度積極目標很明確,感受到他很努力的學習,課輔英文外,也會注重其他科目。教他多背英文單字,有足夠的單字量打好基礎,其他的文法句型就不是問題,所以很高興送的禮物,他喜歡又會善用此書。

家訪時羅同學表示:「參加課輔理解能力變得比較好,數學也進步許多,成績在班上排名第五,未來會往理科發展。」阿公開心覺得孫子有人指導學業進步了。慈中鍾主任同時也鼓勵羅同學,「英文要多練習才有成效,若遇到學習困難,可以告訴師姑伯或大學伴哥哥,我們都會協助。」

毫芒微光 點亮心中的愛

大學伴田靖嘉分享:「我們一開始是連Google map都找不到他們的門牌,然後師姑就下車問,一路找檳榔攤在哪裡,最後還是打電話給爸爸,這樣才找到。」課輔的小五的小學伴榮小妹只跟爸爸一起住,因為榮小妹和爸爸一起去流浪狗收養場工作,接到電話要家訪爸爸才請假回來。爸爸表示:「工作是有做才有錢賺,所以很少請假,等會又要回去繼續工作。」

「當我們到時,家的鐵門沒有開,門口放二張椅子,然後大家就站在門口一起聊天,能看得出來爸爸其實很開心我們到來,平時孩子就很喜歡分享,但一開始見到那麼多人時還是會害羞。」田靖嘉分享著:「覺得去看到他們家,會更了解在生活上要跟她聊天什麼,或是教她什麼東西,在課業上本來就很乖,會問問題,所以更知道她生活方面要怎麼去幫助。」

志工劉純蓮和大學伴分享,榮爸爸很坦然,說著過去曾進入監獄,因為妹妹的到來,讓他心中燃起了希望,很開心有這麼多人的關心。劉純蓮安撫:「每個人都有過去,好與不好而已,你已很用心在照顧女兒,能讓女兒來慈濟課輔班接受好的環境教育很棒了。」也感受到女兒改變很多,是對慈濟的一分信任。

大學伴楊晨祐和謝希語陪伴是一對就讀高職的林姓兄妹,阿嬤看到我們的到來顯得特別開心,也跟著大家一起戴上聖誕帽,而當志工要離開時,阿嬤站在門口開心地揮手道別。楊晨祐表示:「雖然剛開始和哥哥互動很容易畫下句點,現在相處很容易、很開心,雖然沒有升學的意願,但仍會積極鼓勵在課業上努力。」而妹妹個性剛好相反,很有自己的想法,對個性內向的大學伴謝希語就以傾聽的方式聽妹妹聊生活的事物,再給予建議,也表示:「從妹妹身上也學習到很多」。

大學伴吳蕙欣跟王媽媽聊天得知,小六王小妹在家裡和在學校是一個蠻內向的小朋友,「但很開心!在跟他互動的時候,其實她都會蠻主動會跟我說什麼或是她做什麼。而剛剛要送禮物給她,因人多她很害羞就是一直在躲,感覺整個人要都縮起來看不見了。」因為比較內向容易害羞,當下可能不好意思收人家的禮物,就覺得說沒關係,或許現在還沒有辦法克服,那就慢慢來。而在旁的媽媽也鼓勵王小妹妹勇於接受大姊姊的祝福。

慈悲腳步 延伸愛的寬度

韋建峰分享:「這次的家訪讓我第一次踏進小朋友的家,感覺到他們雖然家庭或經濟上的關係比較弱勢。但是他們跟一般的小孩是沒有不一樣,多了一分純真和熱忱,所以讓我非常感動。」

我們到就讀國小五年級的江小弟他們家,「媽媽是很開心的,願意跟我們分享他在家裡的狀況,或者是他的問題和他的隱憂,讓我們一起來為他想辦法之類的。」意想不到他還主動帶我去他的房間,參觀他的秘密小基地,「因為我們有帶禮物,知道他很喜歡畫畫,送他最喜歡的色鉛筆,再次驚喜!想不到他還送我,自己在學校做筆盒,寫上他的簽名,要給建鋒哥哥的。」是收到最開心的禮物。

大學伴劉芸蓁分享:「我的小學伴是廖小弟就是平常上課很常舉手的那位小朋友,因為媽媽假日或平日都要去工作,爸爸身體也不太好都待在家裡,但也沒辦法教他讀書,所以他學習上就有比較多的障礙。」但他能夠在那樣的環境下,還可以保持很樂觀、正向的的態度,很喜歡跟大家一起,就覺得是一件很不可思議的事情,「對我來說可能比較困難重重,就覺得他是一個很棒的小孩,也很感謝這學期可以遇見他。」

社工葉雅玲表達內心的感動:「第一次辦聖誕家訪,帶著大學伴們從另一個角度看到小學伴的家庭,讓我們更能同理小學伴的學習狀況為何會如此,家長對課輔班有所期待,大家能將更多的動力及能量帶來。」希望大學伴們把握此次經驗,在未來的人生路上也願意為他人伸出援手。

顔秀雯主任也分享:「透過此次家訪對大學伴們來很新奇,過程能了解小學伴的成長背景的樣貌、家庭的困境,訪視團隊也期待,大學伴可以感同身受,幫助偏鄉孩子走出來,給小學伴重要的思考,如何脫離家庭複製的框架,使得小學伴長大之後有平安、健康的人生。」勉勵大家下學期再來投入陪伴偏鄉學童,為需要幫忙的孩子付出。

大學伴也在溫馨佳節前將心中的感恩,化為一張一張的祝福卡片送給默默等候在外的和泰租賃汽車公司司機們,載著大學伴們遠從臺南市區到玉井。其中大學伴劉芸蓁寫著:「帶著感恩的心,每次來回的等待,只為了成就小學伴。謝謝您們每週六早上都不辭辛勞的來學校載我們,讓我們能安心的一路睡到玉井課輔班,在十二點下課後,再開車載我們回市區,為我們的這趟旅程增添色彩,祝您們身體健康,賺大錢!」

- 細節

- 作者 葉臻

- 分類: 社區故事

- 點擊數: 56

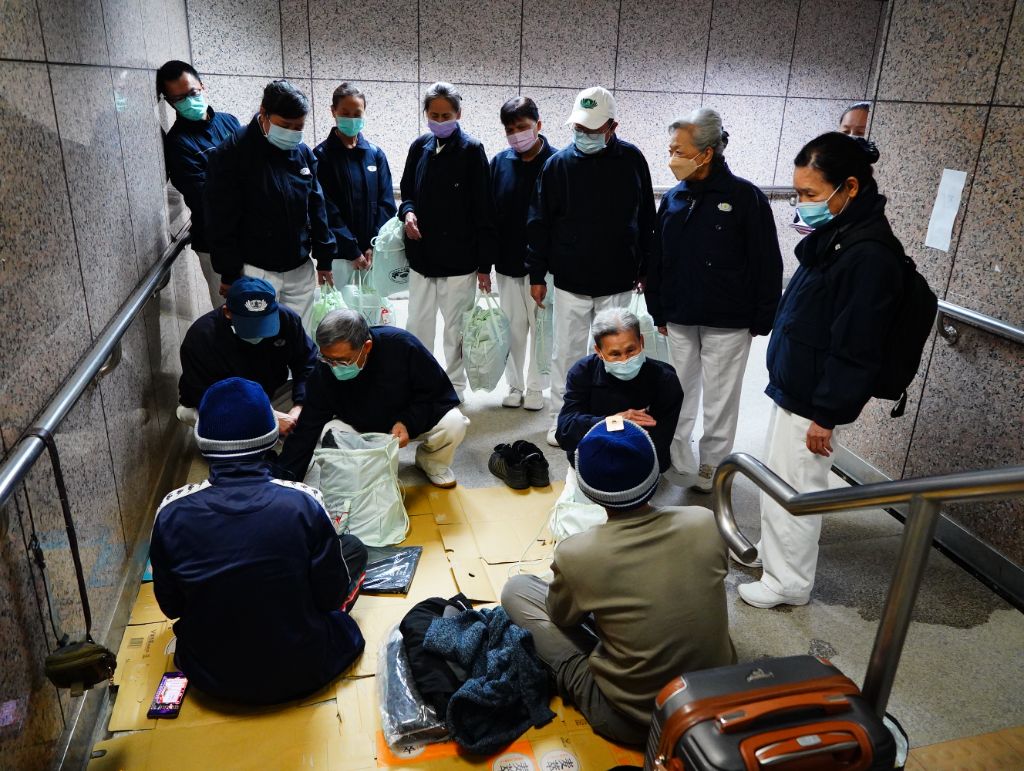

隨著大陸冷氣團南下,全臺氣溫急速下降。板橋區訪視團隊於12月14日晚上啟動街友寒冬送暖關懷行。

尊重、務實

晚上九點四十分在十一度低溫的寒冷天氣下,穿著藍天白雲的慈濟志工們,從車上搬運共六十袋沉 甸甸的物資袋到板橋車站廣埸前面,排放整齊。這次準備的物資袋有泡麵、麵包、八寶粥、禦寒外套、毛帽、保暖襪、圍巾、衛生衣共六十份,外套也準備L、XL、2L三種尺寸。一共有三十六位志工參與,分成三條動線進行。

「寒流來臨,社會有需要,慈濟人就出現,氣溫持續下降,感謝大家一同來結善緣。」訪視志工廖進德叮嚀著。「晚上的任務要如國際賑災一樣,五個要點:直接、重點、尊重、務實、及時,在需要的地方點一盞燈,也祝福他們能早日走出來,恢復正常生活。」詹龍禎提醒道。

點一盞燈

發放動線分配完畢,志工拿著物資依序前往關懷區塊關心街友。志工陳哲華熟悉地帶領志工們走到新府路捷運出口,和街友們話家常,也將帽子和圍巾拿出來給街友們戴,也勸他們煙不要抽,酒也不要喝,好好顧好身體早日去找工作。

板橋車站的西側樓梯,沒有照明燈黑壓壓的一片,志工用小型手電燈照著前方的階梯,帶著大家往三樓處落腳走,看到三男二女年青人,共有六位年紀從三十到四十歲間年青街友們在此生活。

年輕的街友小李,因為車禍現正調養中,小李說:「今年出車禍,所以還在養傷中,等養好傷會去找工作。」志工詹龍禎感覺小李很陽光,祝福他找工作順利成功的,小李謝謝志工的鼓勵和祝福。

正向思維

地下一樓板南線出口的兩側牆角,棲息著幾位頭髮花白的長者,他們用紙箱及隨身行李圍在身邊,抵擋陣陣吹襲的寒風。一位頭髮花白的長者,在地下道出口住了三、四十年,因為患有胃食道逆流,讓他無法好好找到工作,志工吳應雪拿出帽子、襪子送他保暖身體。

站前路7號出口,平時做木工的張先生,因為腰痛而無法工作,吃藥打針以後稍稍改善,志工廖進德、廖陳美華遞上保暖衣物,並祝福他平安健康。往上的樓梯平臺,五十一歲的王先生靠舉廣告牌維生,志工吳應雪幫他圍上圍巾,並鼓勵他要加油。

志工賴環鼓勵街友們說:人生難免遇到挫折,心中要常保正向的思維;如果心中煩悶、不開心就會變成哭臉。」賴環鼓勵大家心中要保持樂觀正向,日子要如何過,取決自己的心,只要心中有正向觀,保持天天微笑,日子一定會越來越好。

寒冬送暖

站前路3號5號出口左側樓梯間,有兩位年輕人,一位來自高雄、一位來自新北市、一起做粗工維持生活,生活在地下道很辛苦,志工吳應雪表示:「今天是來送溫暖給他們,希望他們了解社會上還是有溫暖。」並祝福他們好好加油趕快離開這個地方。

文化路1號出口手扶梯下方,五十四歲林先生以前菸酒不離身,但是現在有痛風不敢喝了,菸酒都戒了,志工廖進德為他為上圍巾,並要他身體要顧好。

寒風送暖關懷行共關懷五十三位街友,發放五十二份物資,訪視團隊吳應雪、廖進德表示:志工們寒冬溫馨送暖,及時關懷苦難人,做到證嚴上人慈示「無緣大慈,同體大悲」之理念,感恩大家的參與。

夜深了,志工將準備的禦寒衣物致送無家者,希望他們平安度過嚴冬,用正向積極的心迎接來春的朝陽。

- 細節

- 作者 葉臻

- 分類: 社區故事

- 點擊數: 55

如果孩子早產,有可能因發育不全,導致聽力受損,必須靠助聽器或植入人工電子耳,才有機會聽見世界的聲音。但這對逃難到約旦的敘利亞難民來說,這筆可觀的醫療費用,根本無力負擔。

現年一歲九個月的愛雅特.賈辛(Ayat Adeeb Aljasem)是敘利亞難民幼童,七個月大就出生的她,是個雙耳極重度的聽損兒。無聲的世界直到2024年10月初,由「臺灣路竹醫療和平會」(Taiwan Root Medical Peace Corps)在難民營義診活動發現了她,愛的救援就此展開……

難民營 希望到底在哪裡

時間拉回2016年,愛雅特一家人住在敘利亞阿勒坡(Halab)七十公里外的一個鄉村,當年二十八歲的爸爸阿弟卜(Adeeb Aljasem)和二十一歲的媽媽曼娜(Manar Aljasem),年輕的兩夫妻經營家族麵包店,生活小康安定。可是2016年內戰,空襲摧毀他們的家,爸爸、媽媽帶著兩個孩子逃難。走了二天二夜,第三個女兒,就在約旦、敘利亞、伊拉克三國的邊界若克班(Rokban)出生。

2016年4月他們進入約旦,住在阿茲拉克難民營(Azraq Refugee Camp)中,不必付擔房租、水電,每個人每個月有食物券十五約幣(約合新臺幣七百零五元),艱難貧困的生活,爸爸有時候會到工地打零工,但因住在難民營一切行動都受限,只有一個星期的假單,很難找到穩定的工作。

夫妻倆又接連生了三個孩子,直到2023年愛雅特出生。所以小愛雅特有六個哥哥、姊姊,一家九口,食指浩繁,連吃飽都成問題。

屋漏偏逢連夜雨,愛雅特是早產兒,媽媽在懷孕七個月就生下她。產檢時,醫生說羊水快乾了,緊急剖腹產。她出生時只有九百公克,在保溫箱住了三十五天,從保溫箱離開時,有一千七百公克,當時所有的醫療費用都是由「聯合國難民署」支付。

回到家後爸媽也沒發現異狀。直到孩子一歲多,爸爸發現她連簡單的字彙都不會說。才帶著她到處求醫,醫生只告訴他們:「這孩子有說話的問題,可是沒有聽力專科醫生可以檢查。」這消息,讓原本就困難的家,更雪上加霜。

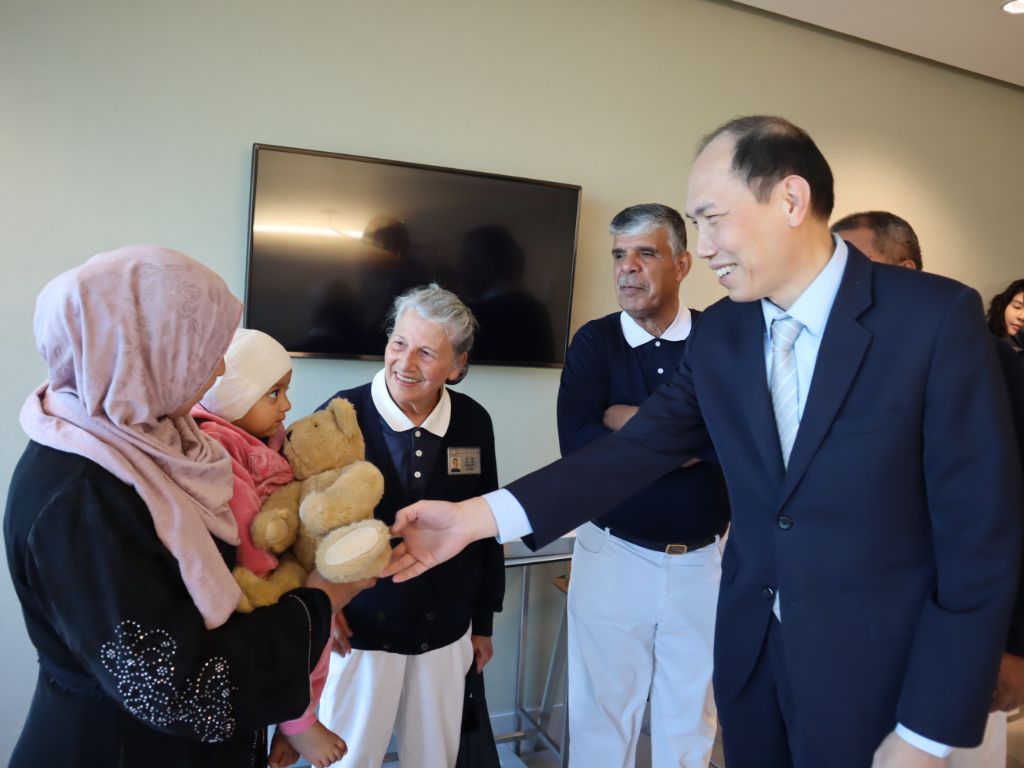

跨國情 用愛來彌補缺憾

幸好,2024年10月初,由臺灣路竹醫療和平會,在難民營的義診活動時發現了愛雅特。透過慈濟人醫會謝金龍醫師與路竹會李翔醫師,聯絡上約旦代表處楊心怡大使與慈濟約旦分會陳秋華執行長,進而找到她的家人,請他們帶孩子到安曼(Amman)做治療。

10月17日,爸媽帶著愛雅特在慈濟志工如思(Mohamed Khir Roz)及以工代賑的醫療志工阿詩瑪(Asmaa Akhras)陪伴下,來到安曼聽力中心(HearingTec Center),由慈濟認識已久的院長瑞米(Dr. Rami Nasrawi)醫師檢查。

「因為雙耳重度聽力障礙,即使幫她裝助聽器,也於事無補。最好的治療方法是人工電子耳或稱人工耳蝸(cochlear implantation)手術。」經過一連串精密的檢測,院長說明結果,可是這項手術費用非常昂貴,需要一萬八千約幣(約合新臺幣八十一萬元),慈心的醫生主動減價到一萬六千約幣(約合新臺幣七十二萬元),但這天文數字,對夫妻倆來說根本籌不到。

院長強調:「我們不可以再拖延下去,如果一歲、兩歲接受治療,她可以過正常的生活,如果四歲才治療,我們要花更多力氣幫助她。」他細細解釋,先天性雙側重度以上聽力損失,左右耳都在負八十以下,所有的聲音對孩子來說,是悶悶的雷鳴。她的世界是一片寂靜,聽不見,就沒有辦法學說話,以後只能用手語溝通。

「我們幫她裝人工電子耳之後,有一個人工耳蝸,外面會有一個磁鐵吸附的助聽器,幫助她可以聽見聲音。」在院長描繪的未來,每個人都充滿了期待,但龐大的醫療費用……

10月30日,在陳秋華執行長及志工關懷相伴下,他們再度來到聽力中心,做了斷層掃描(CT Scan),確定愛雅特的耳骨是否鈣化,才能決定能不能進行人工電子耳手術。幸運的是,孩子是可以進行手術的。同時醫院也趕緊向澳洲訂購電子耳,但澳洲沒有訂成,一番波折又轉而向奧地利訂購。

與此同時,陳秋華在約旦當地,謝金龍醫師在「臺灣牙醫群組」同時發起募心募愛,獲得臺灣、美國、約旦善心人士熱烈響應。臺灣有一百一十六位捐款,約旦有一百二十九位,還有美國也有六位,愛紛沓而至。

10月31日,楊心怡大使代表臺灣路竹會捐贈五千美金(約合新臺幣十六萬元),幫助難民女童電子耳手術費用,而大使本人愛心也不落人後,到分會辦公室,個人捐贈五百美金(約合新臺幣一萬六千元),為了幫助愛雅特,每個人都願意盡一分心力。

醫療路 有愛相伴不孤單

11月12日,一早七點三十分,在忐忑、期待雜揉的心情下,爸媽帶著小愛雅特來到阿布達里醫院(Abdali Hospital),準備開刀植入人工電子耳。主刀醫師費拉斯(Dr. Firas Alzouabi),細細交代術後兩個星期要回診,從醫師自信的神情,還有一直陪伴在身旁的慈濟志工,夫妻倆鬆開了緊鎖的眉頭,放下懸著的心。

「以前做的檢查是簡單的,沒有那麼多詳細的檢驗。」到陌生環境,接受手術前的檢查,愛雅特用哭來表達恐懼,更何況她還聽不見。一旁的爸爸對志工如思說著心底的感激之情,檢查後,媽媽帶著她來到九樓麻醉室準備手術。

愛雅特躺在開刀房,不知人間事,開心滑著手機,聽不見聲音的她,看著螢幕上的卡通,沉浸其中。親切和藹的麻醉醫師像個魔術師吹起了氣球,她張大眼睛望著氣球。大家小心呵護著,令她全然沒感受到手術室的冰冷與害怕,在麻醉生效後,孩子迅速沉沉睡去,護理師在右耳下方畫了一個手術記號,愛雅特的生命從此有了新的扉頁。

經過兩個小時的等待,媽媽被安排到恢復室陪伴,再經過一個小時,頭上纏著繃帶的小愛雅特終於被媽媽抱出來。剛剛醒過來的她,張著大眼睛,緊緊抓住媽媽的頭巾,渾然不知剛剛發生了什麼事。回到病房後馬上撒嬌的投入爸爸的懷抱,大一歲的姊姊也開心地跟她玩起來,小娃兒在媽媽的懷裡終於有了笑容,看到她可以正常行動、表達,志工們總算鬆了一口氣。

下午四點,在陳秋華帶領下,志工們來到醫院門口與楊心怡大使會合,大家迫不及待來探望愛雅特。一行人來到病房,大使立馬送她一隻泰迪熊與阿拉伯甜點Bite。看著活潑可愛,樂開懷的孩子,每個人都笑了,溫馨之情瞬間漾開來。

「長期來講,影響她語言的學習,非常感謝慈濟,還有國內的一些其他的組織,有很多的師兄師姊,很多的善心人士,共同發起募捐,幫這位小朋友做手術。」楊大使娓娓道起這段跨國的援助之情,更感恩志工綿綿的醫療關懷路。

陳秋華執行長與志工漢娜(Sister Hana)也特地送上慈濟環保毛毯與愛心吊飾。執行長向家屬說明捐款來自十方,愛不分國籍。一旁的漢娜更感動地直說:「感恩大家、上人、善心人士,捐助善款讓她動手術。」看到孩子挺過難關,歡喜欣慰中,陳秋華還特地與臺灣謝金龍醫師現場連線,報平安,分享喜悅。

有眾人的愛,術後,孩子健康順利,也在隔天(13日)如期出院,志工一樣相伴在旁。

聽見愛 繽紛世界迎未來

11月18日,孩子手術後第一次回診,來到眼睛專科醫院(Eye Specialty Hospit al),一樣由手術醫生費拉斯解開繃帶,檢查傷口,一切都如預期恢復良好。

11月26日,愛雅特第一次啟動電子耳,電子耳聽力醫生羅珊娜(Dr. Rozana) 詳細教學「要如何照顧電子耳設備、充電與夜間保存在除濕盒中。」爸媽認真聽著,用心記下每個細節步驟。

愛雅特生平第一次聽到聲音,原本靜默的世界,突然出現聲音,而且她完全不知道為什麼有聲音進入她的腦袋。大人說的話,對她而言,全然不了解,她也不知道大家在叫「愛雅特(Ayat)」,就是她的名字。一個嶄新陌生的世界,她驚嚇大哭。

「她聽到聲音了!」聽力醫生看著她緊抱著媽媽大聲哭泣,很高興地宣布,此刻所有人都替孩子開心,感動盈滿每顆心。

「之後有六個星期,六階段,慢慢調高音量接受的敏感度 。」醫生細細叮囑。她即將開始適應有聲的世界,聽到爸媽的呼喚,開始學說話,往後的人生,可以正常與人溝通,不需依賴手語跟讀脣術,孩子的生命有了轉機。而這段集結眾人之力的醫療愛,將銘刻在每個人心中,伴著愛雅特平安健康長大!

- 細節

- 作者 葉臻

- 分類: 社區故事

- 點擊數: 55

歲末隆冬,一年將近尾聲,慈濟臺南東區訪視志工對弱勢家庭的關懷腳步仍持續。2024年11月29日,經由居服員提報,訪視團隊來到彭先生的家,發現居住環境堆滿回收物和垃圾,一個家的居住空間被髒亂環境所困。

加上屋齡老舊年久失修,屋內二樓嚴重漏水,而哥哥和生病的弟弟就睡在一樓客廳雜亂的物品堆上。經組內志工協商討論後,決定12月14日志工先動員助清,後續將再與社工評估修繕問題,一步步改善兄弟倆的居家環境,讓日子不再孤苦。

12月14日一早,寒流來襲,志工們依約來到位於臺南市東區,學校商圈林立、繁榮的文教區內,一處陽光照不到的暗角。轉進巷內走到窄巷盡頭,一棟兩層磚造的老屋,就是彭先生與弟弟相依為命的家。

居服員 關懷再度走進來

「我是居服員,我來幫他服務洗澡,結果他的衣服也沒有洗,我幫他洗澡洗乾淨了,身體香香的又換上臭臭的衣服,我實在做不下去……」通報慈濟協助清掃的居服員蔡明叡先生感性地道出心聲。

年老生病的弟弟,社會局有安排居服員照護服務,也因慈心的蔡先生不忍長年病苦,一個月前又因病住院治療才剛出院的弟弟,回到家睡在滿是髒亂的回收物品堆上。兄弟倆無力清理,而蔡先生一個人能力也有限,於是找上慈濟,就這樣志工又再度帶著愛來敲門。

「這照顧戶其實在2010年時,志工就造冊關心陪伴過,在他爸爸往生時有做過喪葬補助,他二弟往生的時候也有做補助。」訪視幹事陳淑琳談起這段長長的關懷路,後來他們兄弟倆就有申請政府補助,直到2013年慈濟的補助便結案了。沒想到十一年後,兄弟倆隨著年紀漸老,哥哥如今已68歲,弟弟也66歲了,再加上兩人身心都有狀況,日子每況愈下。

助清掃 窄巷中長長隊伍

三十幾位志工在狹窄的無尾巷中,排長長人龍接力,先將雜物及垃圾清出,有幾位志工則在定點,將物品分類為可回收物與不可回收的垃圾。

連接二樓的陡峭樓梯也幾乎占滿著雜物,幾位志工拿著工具小心翼翼爬上二樓,把房間裡已不堪使用的床板、木製家具等先行破壞、拆解,再一一搬到一樓來。

兄弟雖然生活貧困,但里長都有協助請領公部門每月的補助,里內若有多餘的物資也會送給他們,日子雖清貧但也還過得去。

里長張歸樵看到慈濟志工協助清理彭家兄弟的住家環境,他說:「感謝慈濟提供一些基礎生活設施的東西,至少在生活上比較可以正常生活,所以蠻感謝慈濟這個團體。」

善集結 陽光灑落暖心田

「我們有先幫弟弟向慈濟『輔具平台』申請到電動醫療床,也幫哥哥準備了一張木床,等清掃完畢就來安置。」志工們在清掃前,也同步著手打點張羅家具。陳淑琳歡喜地說:「居服員有說,只要志工幫忙清出垃圾,後續的維護整理他會負責,也會幫他們再找其他的支援進來,如送餐。」她真心替彭家高興,也感恩有這麼好的因緣,人間溫情處處。

一直陪伴他們兄弟的陳淑琳,也道出心中的不捨:「我們問哥哥說,有一張床及床墊、棉被,需不需要枕頭?他告訴我們:『很需要!睡在椅子上脖子很痛、很痠』。」

「一顆枕頭」,再尋常不過的日常用品,但對於弱勢家庭卻是欠缺的,陳淑琳百感交集,在訪視的區塊走在助人的路上,「見苦知福」再次體會深刻,也更加珍惜現有的一切。

志工隊長王聰明說:「我們今天(12/14)清掃完畢,也幫他們換了一張電動床和單人床,也鋪了新的被單和棉被。今天動員三十幾位志工來清掃,而且里長幫忙請環保局來載走所有的廢棄物,志工也清理了一大堆回收物,用大型環保車載回到環保站。」

志工幫忙清掉一屋子的垃圾,也迎來更寬敞清靜的生活空間!家的乾淨需要維持,還有修繕的問題待解決。志工的關懷將持續,集結所有善的力量,期待讓愛潤漬心田,陽光灑進來,助兩兄弟擺脫困境,有個舒適的安養環境,家不再被髒亂困住!