二〇二三年三月廿四日,慈濟大學醫學生模擬手術課程圓緣落幕,八十一位學員於廿四日舉行「送靈」、「感恩」追思等人文典禮。慈大模擬手術是慈大引以為傲的課程,是全球外科醫師訓練的平臺,更是慈大堅持廿多年、兼具人文與專業的傳統。

值此春暖花開的三月,與團隊共同創建完整「無語良師」制度的曾國藩教授,於哈佛大學宗教學院與慈濟基金會共同舉辦的「跨文化華人族群之慈悲利他與心靈關懷」研討會上,再次以「大體捐贈」為主題,詳細介紹了慈濟大學在推動大體捐贈及醫師養成中培養同理心方面,所做出的貢獻,讓這整套完整的遺體捐贈及大體解剖流程,在西方世界引起關注。

「捐贈者」,在慈濟被視為「無聲的」、「利他的」導師,讓學生們能夠從中學習同理心和體會傳承利他理念的責任感。

慈濟醫學院成立之初,臺灣解剖教學的大體來源缺乏,證嚴上人提出「生命只有使用權,沒有所有權」,鼓勵民眾化無用為大用,往生時將大體奉獻給醫學教育,上人更期勉醫學生們,不僅學習專業知識,還要有同理心及尊重的態度,曾國藩教授讚歎上人的思想、認同慈濟無語良師教學理念,在被延攬至慈濟大學協助創設醫學院時,持續實踐並擴散它的影響力。

透過無語良師的細緻規劃,慈濟大學向大眾證明醫師除了專業養成外,人文涵養更是不可或缺的。二〇二三年六月一日,曾國藩教授受邀於《Issues in Science and Technology》刊物上,撰寫了〈慈濟無語良師解剖手術教學〉一文,喚起西方社會對醫學教育安排的方式,特別是解剖教學上的反思,而多年來,它所傳遞、並具體實踐這樣的理念,除了改變臺灣的醫師培育外,也影響到新加坡、中國、馬來西亞等地的大學和醫院。

英國牛津大學宗教社會學教授彼得.克拉克,生前曾兩次拜訪慈濟大學,對慈濟結合人文的醫學教育給予讚譽,並表示:「實證醫學是從西方傳到東方,但人文化的醫學教育是由東方興起,回傳到西方。」

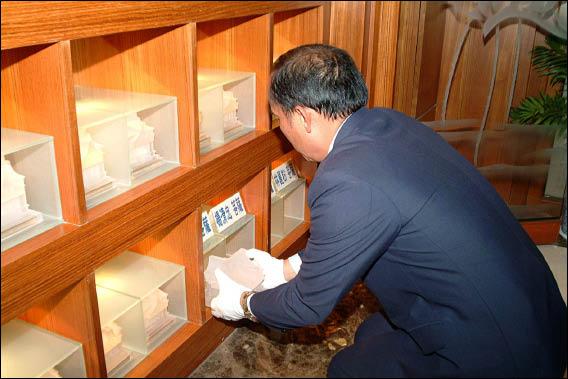

以其「寧可在我身上劃錯百刀千刀,也不願在病人身上劃錯一刀」的無私精神,成就醫學教育的人文典範,來自社會各階層的無語良師,有常住師父、有陪伴慈濟大學成長的懿德媽媽、有企業家,也有賣米苔目的市井小民,也有百歲人醫……每個人都有著不同的生命故事,但他們不約而同都選擇在往生時,將大體奉獻給醫學教育,只為了增進醫師的醫療技術、救治更多病人。

慈濟醫學教育因為無語良師而更有溫度,無語良師的規劃讓這些捐贈者的愛,以另外一種方式延續下去。